はじめに

ビジネスの現場で「メールを書くのが一番疲れる」という声は少なくありません。

わずか数行の文面なのに、件名を考えるのに10分、文面を直すのに15分。

送信ボタンを押した後も、「あの表現、きつすぎなかったか?」「返信が来ないけど、怒ってないかな?」と気になって仕事に集中できない。

そんな経験を持つ人は非常に多いです。

本記事では、その負担をAIがどう解消できるのかを掘り下げます。

特に注目すべきは、炎上リスクを避けながら、相手を行動に導く“件名と本文”を瞬時に生成するAIプロンプトの使い方です。

謝罪や催促といった神経を使うシーンでも、AIが正確な言葉選びを助けてくれます。

これまで「メール作成=ストレス」だった人が、AIを味方につけて自信を持って送信ボタンを押せるようになる。

その第一歩を、この記事で解説していきます。

1. メール作成の心理的負担

メールは単なる「文章」ではありません。

それは相手の立場・感情・タイミングをすべて考慮し、信頼を損なわずに目的を達成するためのコミュニケーション設計です。

この「複合的な思考」が、人にとって大きな心理的負担になります。

AIを導入する前に、なぜ人がメールに疲れるのかを明確に理解することで、どの部分をAIに任せると効果的かが見えてきます。

1-1. 心理的負担の正体

① 「誤解されたらどうしよう」という恐怖

メールでは相手の表情も声のトーンも見えません。

「この言い方で怒ってないかな」「遠回しすぎて伝わらないかも」といった読み手の解釈を想像する行為が、脳に大きな負荷を与えます。

特に日本語は曖昧さを許す文化のため、トーンを読み違えやすく、結果として「誤解の恐怖」が執筆時間を倍増させます。

② 「失礼にならないか」という不安

謝罪・催促・依頼など、相手に何かを求めるメールは神経を使います。

「お手数ですが」「恐縮ですが」「ご確認いただけますと幸いです」――どの表現が適切か分からず、コピペ文化が生まれました。

しかし、テンプレートを使うと無機質になり、逆に冷たく感じられることもあります。

このジレンマが“メール疲れ”の本質です。

③ 「反応待ち」のストレス

送信した後の沈黙ほど不安なものはありません。

返事が遅れると「内容が悪かったのか」と自分を責め、次第に「メールを書くのが怖い」と感じるようになります。

つまり、メール疲れの根底には過剰な自己検閲と失敗恐怖が潜んでいるのです。

1-2. 作業面での非効率ポイント

心理的負担が高い上に、実務的にもメールは非効率な作業の代表です。

① 件名を考える時間が長すぎる

メールの目的を一言でまとめるのは想像以上に難しい。

「報告?依頼?共有?」と悩み続けるうちに、本題に入る前に疲れてしまうのです。

② 本文の構成に一貫性がない

用件が整理できていないと、伝えたい内容が前後して読みにくくなります。

読み手に「結局、何をしてほしいの?」と思わせてしまうと、返信が遅れる原因になります。

③ トーンの統一ができない

同じ相手に送るメールでも、シーンによって適切なトーンは異なります。

たとえば謝罪なら「慎重さ」、催促なら「柔らかい圧力」が必要ですが、それを自然に書き分けるのは難しい。

結果、硬すぎるか、軽すぎるかのどちらかに偏りやすいのです。

1-3. AIで負担を減らす3つの基本戦略

AIを使うときのポイントは「丸投げしない」ことです。

人が指示を出す部分を明確にしておくと、AIの出力は格段に精度が上がります。

① 目的を一文で書き出す

「このメールで何をしてほしいのか?」を一行でまとめてからAIに入力する。

たとえば「商談日程を再調整してもらいたい」など、目的が明確なプロンプトほど的確な文面が得られます。

② 構成をAIに提示する

「件名 → 要件 → 補足 → 締めの挨拶」のように、構成を指示することで、AIが自然な流れを維持できます。

これにより文全体の読みやすさと信頼性が格段に上がるのです。

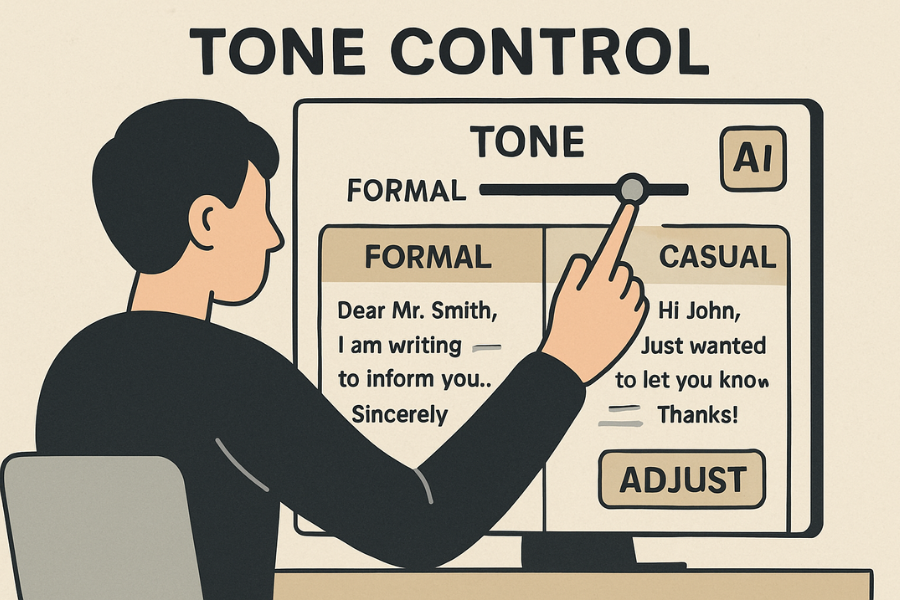

③ トーンと相手の関係性を指定する

AIは「相手が上司か、取引先か」で言葉を変えることができます。

「社外向けの丁寧なトーンで」「社内の同僚向けにカジュアルに」と条件を加えるだけで、一瞬で最適な文体に調整されます。

2. 相手を動かす件名の極意

メールの命は件名です。

内容がどれだけ素晴らしくても、件名が弱ければ開かれません。

逆に、的確な件名は読む前から信頼感を生みます。

件名は「このメールを読むべき理由」を一行で伝えるコピーライティングなのです。

2-1. 相手が“開く”件名に共通する3原則

① 目的を一目で伝える

件名は「結論の要約」です。

たとえば「資料送付のお願い」「○○案件の進捗確認」など、メールを開かなくても内容が分かるのが理想です。

逆に「お疲れ様です」「ちょっと確認です」など曖昧な件名は、開封率を下げる最大の原因になります。

② 緊急度・重要度を明示する

ビジネスでは「優先順位」が明確なメールほど対応されやすいです。

「【至急】」「(締切:10/30)」など、相手が今行動すべき理由を件名に入れることで、返信スピードが上がります。

③ 余計な感情を排除する

驚きや皮肉、強調語(!や??)などは、読み手の解釈次第でトラブルに繋がります。

件名は感情を抑えた中立的・実務的なトーンを基本にしましょう。

2-2. 「開封率」を上げるプロのテクニック

① 数字と固有名詞を入れる

「2025年度 第3四半期 売上報告書の確認依頼」

数字と固有名詞を入れると、内容の信頼性が増し、検索にも引っかかりやすくなります。

② 受け手の立場で書く

「〇〇様向け進捗資料ご確認のお願い」など、“あなた宛て”であることを示すと開かれやすくなります。

受信者は大量のメールを受け取るため、パッと見で“自分ごと”と認識できる件名が効果的です。

③ 30〜40文字以内で完結させる

長い件名はモバイルで切れてしまい、要点が伝わりません。

理想は「32文字前後」で、「目的+対象+行動指示」を盛り込むことです。

2-3. AIで件名を瞬時に作る実践プロンプト

① 基本プロンプト(誰でも使える)

以下の内容から、相手が開封したくなるビジネスメールの件名を3案生成してください。

条件:

・目的を先頭に書く

・30〜40文字以内

・行動を促す語を入れる

・誤解を生まない表現で

内容:営業会議の資料提出を10月30日までに依頼したいAI出力例:

- 【資料提出のお願い】営業会議用(締切:10/30)

- 【対応要】10/30までの営業会議資料の確認

- 【ご提出依頼】第4回営業会議の準備資料について

② 応用プロンプト(トーン別)

上記件名をもとに、

・社外向け(丁寧)

・社内向け(カジュアル)

・上司向け(簡潔)

の3トーンで再生成してください。これにより、同じ内容でも相手との関係性に応じた件名が自動生成できます。

3. 謝罪メールの例文生成

ビジネスで最も神経を使うのが「謝罪メール」です。

トーンを誤ると、たとえ小さなミスでも信頼を大きく損ないます。逆に、誠意と配慮が感じられる文面は、相手との関係を深めるきっかけにもなります。

AIはこの「言葉選びの繊細さ」を支える強力なツールになります。

3-1. 謝罪メールに求められる3つの要素

① 誠意の明示

最初の1文で「申し訳ございません」を明確に伝えることが基本です。

日本語では「申し訳ありません」「お詫び申し上げます」「深く反省しております」など、程度に応じた表現が求められます。

AIに任せる際も、「誠意を最優先にしたトーンで」と指示することで、過度に形式的な文面を防げます。

② 原因の説明

曖昧な言い訳ではなく、事実を簡潔に示すことが重要です。

「確認不足でした」「システムの不具合が発生しました」など、責任を回避しない表現が信頼回復につながります。

AIは、こうした「謝罪→原因→対応」の流れを自動的に整理できます。

③ 再発防止と今後の対応

「同じことを繰り返さない姿勢」を明示することで、誠意が伝わります。

この部分を忘れると、どんなに謝っても「形式的」と見なされがちです。

AIプロンプトで「再発防止策も含めて書いてください」と加えるだけで、文面の完成度が大幅に上がります。

3-2. AIが得意とする謝罪文の構成テンプレート

AIで謝罪文を作る際は、以下の5段階構成をベースに指示を出すと効果的です。

| 段階 | 内容 | 例文(要約) |

|---|---|---|

| 1 | 謝罪の言葉 | このたびは○○の件でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。 |

| 2 | 状況説明 | システム更新に伴う不具合が原因で、納期が遅延いたしました。 |

| 3 | 原因の明確化 | チェック体制に不備があり、確認が遅れたことが要因です。 |

| 4 | 再発防止策 | 今後は二重確認を徹底し、同様の事態を防止いたします。 |

| 5 | 締めの言葉 | 改めて深くお詫び申し上げます。今後ともご指導のほどお願いいたします。 |

この構成をAIに与えるだけで、自然で誠実な謝罪メールが完成します。

3-3. 実践プロンプト:社外向けの謝罪メール生成

💡プロンプト例

以下の条件に基づいて、社外向けの丁寧な謝罪メールを作成してください。

条件:

・件名と本文を両方作成

・「誠意」と「再発防止策」を明確に示す

・原因説明は簡潔に

・300文字以内

状況:納品予定だった資料を1日遅れて送付した。✅ AI出力例

件名:納品遅延に関するお詫び

〇〇株式会社

〇〇様いつもお世話になっております。〇〇株式会社の△△です。

このたびは、資料納品が予定より1日遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。

システム更新に伴うデータ反映の遅れが原因であり、現在は改善対応を完了しております。

今後は納品前の二重確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

何卒ご容赦のほどお願い申し上げます。

このようにAIを使うと、「感情的にならず、誠意の伝わる文面」を安定して生成できます。

また、原因・対応・謝罪をテンプレート化しておくことで、ミスが起きた際の初動も早くなります。

3-4. トーン別カスタマイズの活用例

AIは、トーンや相手に応じた謝罪文の「調整」も得意です。

以下のような追加指示を出すだけで、微妙なニュアンスを自動調整してくれます。

| 相手 | トーン指定 | 追加指示例 |

|---|---|---|

| 上司 | 丁寧+率直 | 「内部報告として、率直な反省を含めて書いてください」 |

| 同僚 | 簡潔+誠実 | 「同僚向けにカジュアルすぎず自然な謝罪を」 |

| 取引先 | フォーマル+誠意重視 | 「ビジネス関係を保つための柔らかい謝罪文を」 |

4. 催促メールのトーン調整

「まだ返信が来ない」「納期が迫っている」――

こうした場面で送る催促メールは、最も炎上しやすいジャンルです。

強く書けば圧を与え、弱く書けば無視される。その“ちょうどいい距離感”をAIが調整してくれます。

4-1. 催促が嫌われる理由

① 「相手を責める」と受け取られやすい

「ご確認いただけましたか?」という一文も、状況によっては圧力に感じられます。

日本語では直接的な表現を避ける傾向が強いため、書き方一つで印象が180度変わるのです。

② 「自分の立場」を過剰に意識してしまう

催促する側が「言いにくい」と感じるほど、表現が回りくどくなります。

結果として伝わらず、相手の対応も遅れます。AIはこの“遠慮の悪循環”を断ち切ってくれます。

③ トーンが一定でない

同じ相手でも、案件によって適切なトーンは異なります。

緊急性が高いときと、リマインド程度のときでは、まったく違う書き方が必要です。

4-2. トーンを分ける3つのレベル

AIに催促メールを書かせる際は、以下の「トーンレベル」を明示して指示を出すと効果的です。

| レベル | トーン | 適用シーン | 例文(件名) |

|---|---|---|---|

| ① 優しめ(リマインド) | 柔らかく控えめ | 軽い確認・共有 | 「ご確認のお願い(再送)」 |

| ② 標準(依頼) | 丁寧だが明確 | 締切前の依頼 | 「【再確認】○○案件の進行状況について」 |

| ③ 強め(催促) | 厳しすぎず明確 | 締切当日・緊急時 | 「【至急対応のお願い】○○案件資料について」 |

このレベル分けをAIに伝えることで、適度な圧力と配慮のバランスを保つことができます。

4-3. 実践プロンプト:催促メールの自動生成

💡プロンプト例

以下の条件に基づいて、取引先への催促メールを作成してください。

条件:

・件名と本文を両方生成

・トーンレベル②(丁寧だが明確)

・相手を責めず、行動を促す

・200〜250文字程度

状況:10月25日締切の見積書が届いていない✅ AI出力例

件名:見積書ご送付のお願い(締切:10/25)

〇〇株式会社

〇〇様いつもお世話になっております。〇〇株式会社の△△です。

先日お願いしておりました見積書につきまして、締切の10月25日を過ぎておりますため、念のためご連絡差し上げました。

お忙しいところ恐縮ですが、ご対応の状況をお知らせいただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。このプロンプトの優れている点は、「相手を責めずに、行動を促す自然なトーン」を保っていることです。

さらにAIに「もう少し柔らかい言い回しで」と追加指示を出すと、トーンを微調整できます。

4-4. トーン調整のプロンプト応用例

💡応用プロンプト

上記メールを、以下3つのトーンで書き換えてください。

① 柔らかいリマインド風

② 標準的な依頼トーン

③ 緊急度の高い催促トーン

それぞれ件名と本文を分けて出力してください。AI出力を比較しながら、状況に応じたメールを瞬時に選べるようになります。

「どのトーンが最も効果的か」を人が判断し、AIが形にする。

これが、AIメール作成の本質です。

5. 英語メールへの応用術

ビジネスの現場では、国内だけでなく海外とのやり取りも増えています。

しかし、「英語でメールを書く」となると、時間も神経も倍以上に使うのが現実です。

特に、謝罪や催促などニュアンスを誤ると致命的な印象を与えるメールでは、一言の違いが信頼を左右します。

AIはこの「トーンと文化差の壁」を劇的に低減してくれます。

5-1. AIで解決できる「英語メール3大ストレス」

① 単語選びの不安

「この言葉で失礼じゃないか」「ビジネスにふさわしいか」といった不安は、誰もが経験します。

AIを使えば、“tone: polite and professional (礼儀正しくプロフェッショナルな)”と指定するだけで、自然でビジネス的な英語が出力されます。

② 文章構成の負担

英語メールは、冒頭・目的・行動依頼・締めという構造が重要です。

AIはこの型を自動で整えるため、「伝えたい内容を日本語で書くだけ」で完成度の高い英文メールが作成できます。

③ 文化的ニュアンスの違い

「Sorry」を多用すると軽く見える、謝罪よりも“建設的対応”を強調すべき、など文化的な差もあります。

AIは国別トーンも指定できるため、「アメリカ式」「イギリス式」「グローバル向け」のように使い分けられます。

5-2. 実践プロンプト:英語メール生成の基本形

💡プロンプト例

以下の条件に基づいて、英語のビジネスメールを作成してください。

条件:

・件名と本文を出力

・トーン:Polite and Professional

・目的:納品遅延に対するお詫び

・文字数:150〜200 words✅ AI出力例(要約)

Subject: Apology for the Delay in Delivery(配達の遅れについてのお詫び)

Dear Mr. Smith,I sincerely apologize for the one-day delay in delivering the requested materials.

(ご依頼いただいた資料の納品が1日遅れたことについて、心よりお詫び申し上げます。)

The delay occurred due to a technical issue during our data update process, which has now been resolved.(この遅延は、データ更新プロセス中の技術的な問題によるものでしたが、現在は解決済みです。)

We have already implemented an additional verification step to prevent such issues in the future.(今後同様の問題が発生しないよう、追加の検証手順を既に導入いたしました。)

Thank you for your understanding and continued partnership.

(ご理解と変わらぬご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。)Best regards,

(敬具)Taro Suzuki

このレベルのメールを“たった数秒”で生成できるのが、AI活用の圧倒的メリットです。

しかも、翻訳ではなく目的とトーンを理解した上での自然な英語表現が得られる点が大きな価値です。

5-3. 多言語対応とトーン変換の応用

AIは、単なる英訳ツールを超えています。

例えば以下のようなプロンプトを使うことで、一瞬で「世界対応メール」が完成します。

💡多言語変換プロンプト

以下の日本語メールを、英語・フランス語・中国語に翻訳してください。

それぞれ、ビジネスシーンで丁寧なトーンを保ちつつ自然な表現にしてください。また、英語メールでもトーンを調整できます。

| 指示例 | 出力のトーン |

|---|---|

| “Rewrite in a softer tone.” | 柔らかく控えめ |

| “Make it more assertive.” | 主張的で明確 |

| “Make it sound friendly but professional.” | 親しみやすく、かつ礼儀正しい |

これにより、相手の文化・立場・状況に応じた最適なトーンを自在に選択できます。

AIが「伝え方の壁」を超えるサポートをしてくれるのです。

5-4. 実務応用:グローバル企業でのAIメール活用

実際、海外企業ではすでにAIメール支援が標準化されています。

Google、Microsoft、Amazonなどの大手企業では、AIが文章の下書きを作り、人間が最終調整を行う運用が進んでいます。

この流れは、今後中小企業や個人にも確実に広がります。

重要なのは、「AIが書く」ことではなく、「AIにどう指示するか」です。

プロンプトを適切に設計できる人ほど、仕事のスピードと品質が圧倒的に上がります。

まとめ

メール作成は、ビジネスの信頼を支える最前線です。

しかしその一方で、多くの人が「時間をかけすぎ」「気を使いすぎ」「言葉を選びすぎる」ことで、生産性を下げています。

AIを使えば、その悩みのほとんどを解消できます。

- ミスを恐れず、誠意を伝える謝罪メール

- 圧をかけずに動いてもらう催促メール

- 海外相手にも通じる英語メール

これらすべてが、わずか数行のプロンプトで再現可能です。

AIは「文章を自動化するツール」ではなく、信頼を損なわずにスピードを上げるパートナーです。

一度、毎日のメール作業にAIを導入してみてください。

その瞬間から、「もう手書きでは戻れない」ほどの効率と安心を実感できるはずです。