はじめに

会議が終わったあと、議事録作成に追われて時間を失う経験は多くの現場で起きています。

発言の要点を整理し、決定事項と未決事項を分け、担当と期限を明確にする──この一連の作業には、膨大な手間がかかります。

丁寧にやればやるほど、共有までのスピードが遅れ、結局は誰も見ない資料になってしまうことも少なくありません。

これは単なる事務作業の問題ではなく、「会議そのものの価値」を下げる深刻なボトルネックです。

今、注目すべきは「人がすべて記録する」やり方を変えることです。

AIを活用すれば、音声認識から要約、タスク抽出までを自動で処理し、人は最終確認だけに集中できます。

つまり、議事録作成の“作業”をほぼ手放すことができるのです。

本記事では、音声認識AIと要約AIを組み合わせて「発言要約とタスク抽出」を自動化する具体的なプロンプトと手順を紹介します。

業務効率を劇的に高めたい人にとって、即日実践できる内容です。

まずは、議事録作成の無駄を徹底的に減らす方法から見ていきましょう。

1. 議事録作成の無駄を排除

議事録作成に時間がかかる主な原因は、「発言を拾う」ことに労力をかけすぎて、「構造化(まとめ)」の時間を取れていないことです。

本来は、記録そのものよりも「何を決め、誰が動くのか」を明確にすることが目的のはずです。

効率化の鍵は、「記録 → 要約 → タスク抽出 → フォーマット化 → 共有」という流れを自動化の仕組みに乗せることです。

1-1. 無駄の典型とその解消法

① 発言の逐一書き起こしに時間を浪費する

会議中の発言をすべて書き起こす方法は、時間がかかるうえに実務的な価値が低いです。

修正にも多くの工数を要します。

解消法は、自動文字起こし(ASR:Automatic Speech Recognition)を活用し、要点だけを抽出する仕組みをつくることです。

AIは発言を文単位で分割し、重複を除いて整理できます。

② 要点を見落としてタスクが曖昧になる

「結局、誰が何をいつまでにやるのか」が不明確な議事録は、存在しても機能しません。

解消法は、AIに「発言の要約+タスク抽出」を指示し、決定事項・未決事項・担当タスクを明確に出力させることです。ラベルを付けることで読み手の理解も早まります。

③ フォーマットが統一されておらず読まれない

フォーマットが会議ごとにバラバラだと、誰も読みません。

解消法は、社内で統一テンプレートを用意し、「要約 → 決定事項 → 担当 → 期限 → 未決事項 → 補足」という順に整理する形式に固定することです。

1-2. 効率化を最大化する運用フロー

① 会議前:目的と成果を明確にする

招集段階で「議題」「期待する決定」「参加者の役割」を明示します。

AIにこの情報を与えると、要約の精度が大きく向上します。

② 会議中:音声を録音して文字起こしを行う

ZoomやTeamsなどの録音機能、または専用レコーダーを活用し、発言を漏れなく取得します。

録音データはすぐにASRにかけることで、処理時間を短縮できます。

③ 会議後:要約とタスク抽出を自動実行

ASRの出力結果を要約AIに渡し、「要点(3行)」「決定事項」「未決事項」「タスク(担当・期限)」を抽出させます。

これだけで議事録の骨子が整います。

④ 最終確認と共有

AIが生成した議事録草案をファシリテーターが確認し、最終フォーマットに整えて共有します。

完全自動化を目指すよりも、“AI+人の最終確認”というバランスが最も安定します。

実践用プロンプト(要約+タスク抽出)

入力:会議の文字起こし(全文)

出力形式:

1) 会議の3行要約(目的・結論・次の一手)

2) 決定事項(箇条書き)

3) 未決事項(箇条書き)

4) タスク一覧(担当者:タスク内容(期限))

5) 重要発言(発言者名+要旨)

条件:

・文章は簡潔に

・業務用語はそのまま残す

・担当者と期限を必ず明示(不明な場合は「要確認」と表記)

・出力はMarkdown形式このテンプレートを音声認識結果に適用すれば、会議終了直後に使える議事録草案を自動生成できます。

次は、このプロセスを支える「音声認識AI」との連携について解説します。

2. 音声認識AIとの連携

議事録自動化を実現するには、まず音声を正確に文字化する必要があります。

しかし単に文字起こしを行うだけでは十分ではありません。

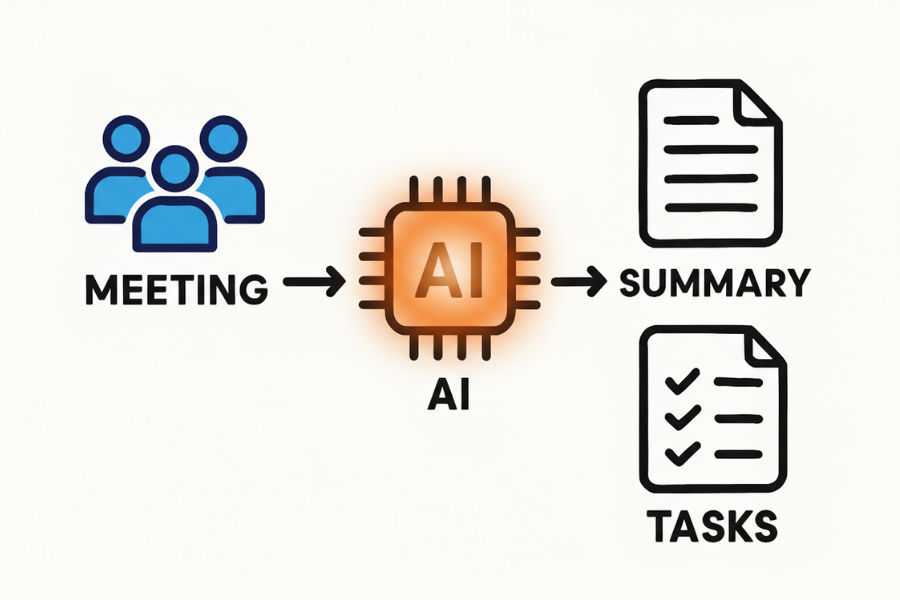

「ASR → テキスト整形 → 要約AIへの入力」という流れを設計することが重要です。

近年はクラウドベースの音声認識サービスが進化し、専門知識がなくても実務で十分使える精度を実現しています。

2-1. ASRを選ぶ際の3つの基準

① 日本語精度とノイズ耐性

会議では複数人が同時に話すことや、雑音が入ることがあります。

そのため、雑音への強さと専門用語への対応力が高いASRを選ぶことが大切です。

Google Speech-to-Text、Azure Speech、Amazon Transcribeなどが実績のある選択肢です。

② リアルタイム処理とバッチ処理の使い分け

会議後すぐに議事録を共有したい場合はリアルタイム処理、録音を後から精査したい場合はバッチ処理を選びます。

コストと運用体制のバランスを考えて決定します。

③ 話者分離(Speaker Diarization)の有無

発言者を自動識別できるASRを選ぶと、誰の発言かを正確に記録できます。

これは後の「担当者抽出」の工程に大きく影響します。

2-2. テキスト整形と要約への橋渡し

① 誤変換の自動修正

ASRは固有名詞や業界用語を誤認識することがあります。

会議前に固有名詞辞書やプロジェクト名リストを登録しておくと精度が向上します。

② 発言の重複削除と不明箇所の明示

複数人の同時発言など、内容が曖昧な部分は自動的に「要確認」とマークし、人が最終判断するプロセスを設けます。

③ 要約AIへの最適なデータ渡し

ASRの出力をそのままAIに入力すると冗長になる場合があります。

発言者タグやタイムスタンプを付け、AIが文脈を追いやすい構造に整えることが重要です。

ASRと要約AIの連携プロンプト

入力:タイムスタンプ付き会議文字起こし(例:話者A:〜、話者B:〜)

前提:会議テーマ、参加者一覧、用語辞書(プロジェクト名など)

出力:

1) 3行要約(結論を最初に)

2) 決定事項(各項目に発言者と時刻を付与)

3) タスク(担当者:タスク内容(期限))

条件:

・固有名詞は辞書優先で表記

・曖昧な部分は「要確認」と明示

・出力はCSVとMarkdownの両方で保存この仕組みを導入すれば、会議終了と同時にAIが議事録草案を生成します。

チェックと共有だけを人が行うことで、議事録作成に費やす時間を90%以上削減することも可能です。

3. 決定事項と未決事項の分離

会議が終わって議事録を見返したとき、何が「決まったこと」で、何が「保留中の課題」なのかが曖昧なケースは多くあります。

実はこれが、会議後に進捗が止まる最大の原因です。

AIを使うと、この「決定」と「未決」を自動的に分離できます。

明確に線を引くだけで、プロジェクト全体のスピードが劇的に変わります。

3-1. AIが曖昧さを取り除く仕組み

① 決定表現のパターンを学習させる

AIは発言の中から「〜に決定」「〜を承認」「〜で進める」といった決定を示すフレーズを自動抽出できます。

一方、「検討する」「確認が必要」「後日対応」といった未決を示す語句も同時に認識可能です。

これにより、人間が読み返す前に、AIが意思決定の輪郭を整理することができます。

② 出力フォーマットを定義しておく

AIには「決定事項」と「未決事項」を別ブロックで出力させるように指示します。

以下のように構成すると、会議後の確認がスムーズです。

【決定事項】

– 新サービスの名称は「SmartFlow」に決定

– 来週までに初期UI案を共有

【未決事項】

– ロゴデザインの方向性(要再検討)

– 広告予算の確定(営業部と要調整)

このようにラベルを分けるだけで、共有時の理解スピードが圧倒的に変わります。

③ 判断の根拠も記録する

AIに「決定の理由」「発言者」を同時に出力させることで、後から“なぜこの判断になったのか”を追跡できます。

単なる結論だけでなく、「背景と意図」が残る議事録は再利用価値が高く、次の意思決定にもつながります。

3-2. 実務での使い方と応用例

① 定例会議:意思決定の透明化

決定・未決を自動抽出しておくと、次回会議で「前回どこまで進んだか」をすぐ確認できます。

人手による整理が不要です。

② プロジェクト報告:上司への報告時間を削減

議事録をもとに「決定事項」だけを抜き出し、報告書に転用することも可能です。

AIに「上層部報告用に要約」と指示するだけで、報告資料の草案が完成します。

③ 外部共有:誤解防止と責任の明確化

顧客やパートナーとの打ち合わせでは、認識のズレがトラブルの原因になります。

AIに「共有用の決定事項リストを作成」とプロンプトを与えれば、双方が確認できる共通の認識文書を自動生成できます。

実践用プロンプト(決定・未決の自動分離)

入力:会議の文字起こしまたは議事録草案

出力形式:

【決定事項】

- 項目(決定内容/発言者/理由)

【未決事項】

- 項目(課題内容/担当/次回までの対応)

条件:

・「決定」「承認」「確定」などの言葉を優先的に抽出

・曖昧な発言は「未決」に分類

・発言者名を必ず併記このプロンプトを使えば、会議後すぐに「進むこと」と「まだ議論中のこと」を明確に分けられます。

曖昧な領域を放置しない、それだけでチーム全体の進行が変わります。

4. 担当者と期限の自動割り当て

議事録の目的は、単なる記録ではなく、「誰が何を、いつまでにやるか」を明確にすることです。

しかし現実には、担当者や期限が曖昧なまま共有され、誰も行動に移さないケースが多くあります。

この章では、AIを使ってタスク管理の“抜け漏れ”を防ぐ仕組みを解説します。

4-1. タスク抽出の自動化ステップ

① 発言から行動文を識別する

AIに「〜を行う」「〜を依頼」「〜を提出」といった行動を示す発言を検出させます。

これにより、単なる意見や雑談ではなく、実際のアクションに関わる部分だけを抽出できます。

② 担当者を文脈から特定する

話者名タグがあればそのまま担当者に反映できますが、曖昧な場合でもAIは「〜さんが対応しますね」「営業チームに任せます」といった文脈を読み取り、発言者または対象部署を自動補完できます。

③ 期限を推定・補完する

「来週まで」「今月中」「次回会議前」といった表現を日付データに変換させます。

曖昧な場合は「要確認」として残し、後から人が修正します。

これにより、抜け漏れゼロのタスク一覧を作成できます。

4-2. タスクを見える化する出力フォーマット

① Markdown+スプレッドシートで整理

AIに以下のような形式で出力させると、スプレッドシートにそのまま貼り付けて管理できます。

| 担当者 | タスク内容 | 期限 | ステータス |

|———|————–|——|————-|

| 田中 | UI案を初稿提出 | 11/5 | 作業中 |

| 佐藤 | 広告予算を営業と再調整 | 11/7 | 未着手 |

| 鈴木 | ロゴ案レビュー | 11/10 | 要確認 |

② ステータス更新もAIに補助させる

次回会議時にこの表を読み込ませ、「完了/保留/再検討」などをAIに分類させることで、進捗管理も半自動化できます。

③ タスクをチームツールに連携

SlackやNotion、Google Chatなどに自動連携する設定を行えば、議事録作成と同時にチーム全員のタスクが可視化されます。

実践用プロンプト(タスク抽出+担当割り当て)

入力:会議の文字起こしまたは要約結果

出力形式:

| 担当者 | タスク内容 | 期限 | ステータス |

|---------|-------------|------|-------------|

| 〇〇 | △△を実施 | YYYY/MM/DD | 要確認 |

条件:

・「〜する」「〜を依頼」などの発言を抽出

・担当者と期限を明示(不明なら「要確認」)

・表形式で出力

・出力後に「要補足あり」を明記この形式を一度テンプレート化しておけば、毎回同じ構成でAIが出力します。

人が「書く」よりも「確認する」作業に集中できるため、議事録のクオリティとスピードを同時に向上させることができます。

5. 共有しやすいフォーマット

どんなに正確な議事録を作っても、共有しづらい形だと活用されないのが現実です。

重要なのは、「読みやすい」「検索しやすい」「再利用しやすい」フォーマットに整えること。

AIを使えば、議事録の“仕上げ”部分も自動化できます。

ここでは、誰が見てもすぐに理解できる形にするコツを紹介します。

5-1. 会議の目的に合わせた出力形式を選ぶ

① チーム内共有なら「要点+タスク表」

日常的な打ち合わせでは、細かな会話よりも次に何をするかが重要です。

AIには「議事録の要点を3行でまとめ、タスク一覧を表形式で出力」と指示します。

SlackやChatツールに貼り付けるだけで、チーム全体が同じ方向を向けます。

② 上層部報告なら「決定事項サマリー」

経営層や管理職向けには、詳細な会話ログは不要です。

AIに「経営層向け報告書として、決定事項だけを短く整理」と指示すれば、報告用の1ページ要約を自動で生成できます。

会議内容を10分で報告資料に変換できるのは、AI議事録の大きな強みです。

③ 顧客共有なら「合意文書スタイル」

外部向けには、誤解を生まない明確な表現が求められます。

AIに「顧客共有用の正式文書として再構成」と指示し、「決定事項/確認事項/次回対応」を見出し付きで出力させましょう。

これで“伝わる議事録”が一瞬で完成します。

5-2. 検索性と再利用性を高める仕組み

① タグ付けとキーワード整理

AIに「#デザイン #予算 #営業戦略」などのタグを自動抽出させておくと、後から必要な議題をすぐ検索できます。

NotionやGoogleドライブに整理すれば、“会議ナレッジ”が資産化されます。

② 一覧化・リンク化による横断管理

AIに「過去の同テーマ会議との関連」を提示させることも可能です。

「この決定は前回どの議題に基づくか」をリンク付きで示すことで、社内での情報断絶を防ぎ、意思決定の一貫性を保てます。

③ マルチフォーマット出力

議事録はPDF、Word、Markdown、Google Docsなど、用途に応じて形式を切り替えると便利です。

AIプロンプトに「指定フォーマットで出力」と条件を加えれば、一瞬で複数形式を生成できます。

そのままメールに添付して送るだけで、共有作業が完結します。

実践用プロンプト(共有フォーマット最適化)

入力:AIで作成した議事録または要約データ

出力条件:

・会議目的に応じて出力形式を変更(社内/上層部/顧客)

・タグを自動抽出して末尾に追加

・PDF、Markdown、Google Docs形式に変換可能な構成で

・見出しと表を明確にこのプロンプトを使えば、共有が目的別に最適化された議事録が手に入ります。

もう「誰にどんな形で共有するか」を悩む必要はありません。

まとめ

議事録作成は、これまで「面倒だけど必要な作業」でした。

しかしAIを使えば、その認識は完全に変わります。

音声認識と要約機能の組み合わせで、会議内容を数分で整理し、決定事項と未決事項を自動的に分類。

さらに、担当者や期限も明確化して、行動につながる“使える議事録”を生み出せます。

そして最後の仕上げとして、共有しやすいフォーマットに整えることで、チーム全員が次の一歩をスムーズに踏み出せるようになります。

議事録はもう「書くもの」ではなく、「AIと整えるもの」です。

今日からこのプロンプトを試し、あなたの会議を“実行力のある会議”へと変えてみてください。