はじめに

「AIなんて関係ない」「自分の仕事はAIにはできない」——

もしそんなふうに思っているなら、今この瞬間からその考えを少しだけ疑ってみてください。

その油断こそが、静かにあなたのキャリアを蝕んでいく“見えないリスク”だからです。

AIの進化は、もはや一部のエンジニアや研究者だけの話ではありません。

それは、あなたが毎日やっているメール作成、データ整理、企画書作り、報告書作成……そんなごく普通の仕事のやり方を根本から変えつつあります。

専門用語がわからなくても構いません。

最新のAI情報を追うのに疲れてしまっても大丈夫です。

この記事は、「AIを使ってみたけどうまくいかなかった人」や「なんとなく面倒で手を出していない人」にこそ読んでほしい内容です。

AI時代を生き抜くための“仕事術の本質”を、具体的に、分かりやすく、そして現実的にお伝えします。

5年後、「あの時なんで動かなかったんだろう」と後悔しないために。

今この瞬間から、AIをあなたの最強の味方に変えるための戦略を始めましょう。

1. AIに無関心な人が失う未来の価値

AIに関心を持たないことは、単に“チャンスを逃している”というレベルの話ではありません。

それは、仕事における一番大切な資源――「時間」「お金」「成長」――を、自分の手で捨ててしまっているようなものです。

1.1 圧倒的な「時間」の格差:AIはあなたの時給を下げている

AIの一番の強みは、なんといっても「時間を生み出す力」です。

AIを上手に使っている人は、これまで1時間かかっていた定型業務を、たった数分で終わらせてしまいます。

たとえば、週に5時間かけていた「会議の議事録作成と要約」。

AIを使う人なら、テンプレートをコピペして指示するだけで、1時間もかからず完了します。

結果、週に4時間もの余裕が生まれるわけです。

- AIを活用する人:その余った4時間を、顧客との関係づくりや新しい企画の立案、自己研鑽といった“価値の高い仕事”に使える。

- AIを使わない人:従来どおり5時間を費やし続け、しかもその作業はAIでもできる“低単価な仕事”になってしまう。

この「時間の差」は、複利のように積み重なっていきます。

5年後には、AIを活用している人とそうでない人の間に、数千時間もの差が生まれているかもしれません。

つまり、AIに無関心でいることは、あなたの「今の時給」をAIが少しずつ削り続けている、ということなのです。

1.2 成長機会の喪失:AIがもたらす「知的な余白」の重要性

AIは、私たちから「面倒な作業」を奪ってくれる存在です。

そしてその代わりに与えてくれるのが、“知的な余白”――つまり、考えるための時間です。

この余白こそが、AI時代における“本当の成長の鍵”です。

AIを使わない人は、常に目の前の作業に追われがちで、新しい知識を吸収したり、深く考えたりする時間がなかなか取れません。

一方、AIを使いこなす人は、生まれた余白の時間を使って、次のような「AIにはできない知的活動」に集中しています。

- 本質を問い直す力:「この作業の目的は何か?」「顧客が本当に困っていることは何か?」

- 多角的な視点を持つ力:AIの出した答えをそのまま受け取らず、「本当にそうなのか?」と批判的に検証する。

- 感情と倫理の判断力:AIが提案した内容を、人間の共感や価値観に基づいて最終的に判断する。

こうした“人間にしかできない思考”を深める余白を持てるかどうかが、今後の大きな分かれ道になります。

もしこの余白を活かせなければ、スキルはAIの進化についていけず、やがて市場価値が停滞し、キャリアが“古くなる”リスクが高まっていきます。

AIを拒むことは、「考える時間を自分で捨ててしまうこと」。

その結果、最も大きな成長機会を逃してしまう――これが、AIに無関心でいることの本当の怖さです。

2. 5年後、あなたの仕事は残るか?

AIの進化は、いきなり職業そのものを消してしまうわけではありません。

ただし、仕事の中身(要素)を細かく分解し、AIに任せられる部分をどんどん切り離していくことになります。

5年後も今の仕事を続けられるかどうか――

それは、この“要素分解”の現実をどれだけ直視し、AIが苦手な領域に自分の強みを移せるかで決まります。

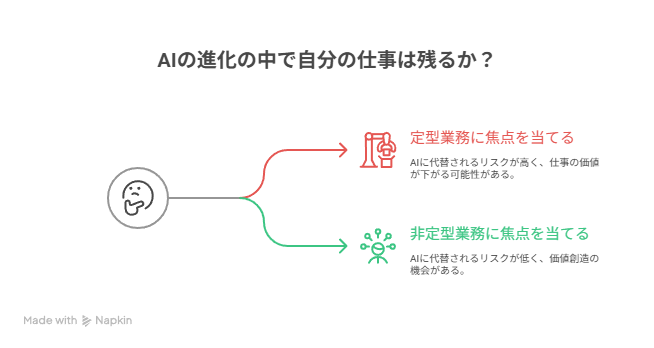

2.1 AIに代替されやすい「定型業務」の残酷な現実

AIは、パターンを見抜く力と大量のデータを処理する力において、人間をはるかに上回ります。

特に、次のような業務はこの数年で一気に自動化が進むと言われています。

| 代替されやすい業務要素 | AIによる自動化の具体例 | 危機感を持つべき理由 |

|---|---|---|

| データ処理・転記 | 領収書の仕訳、顧客データの入力、アンケート結果の集計 | 正確さとスピードの両方でAIが圧倒的。人がやる意味がなくなる。 |

| 定型的な文章作成 | 営業メールの定型文、社内報告書、FAQ回答、ブログ構成案 | テンプレート化されたプロンプトで高品質な文章が一瞬で生成可能。人の介在価値が下がる。 |

| 単純な情報収集 | 業界ニュースの要約、競合比較、市場データ収集 | AIは数時間かかる調査を数分でこなす。人間の“リサーチ作業”は急速に不要に。 |

もしあなたの仕事の8割以上が、こうした「定型業務」で占められているなら、

「AIは関係ない」という言葉は、実は“自分の首を締めている”ようなものです。

AIに関心を持たないままでいると、気づかないうちに仕事の価値が下がり、

数年後には「気づいたら自動化されていた」という事態になりかねません。

2.2 AIが代替できない「人間の価値」へのシフト

では逆に、AIにはできない、人間にしかできない仕事とは何でしょうか?

それは、AIが苦手とする“非定型な知性”が求められる領域です。

たとえば次のような力です。

- 共感力と関係構築力

顧客の言葉にならない不安を感じ取り、信頼関係を築く。

そしてAIの提案を、人の感情に寄り添う形で伝える。 - 複雑な問題解決力

複数の知識や分野を組み合わせ、前例のない課題に向き合う。

AIが出した答えをそのまま受け取らず、「本当に正しいのか」を検証し、最終的な判断を下す。 - 創造性とイノベーション力

既存の枠を超えたアイデアを生み出し、新しい価値を作り出す。

AIを「壁打ち相手」として使い、アイデアを磨き上げる能力。

こうした能力は、AIに定型作業を任せて得た“知的な余白”の中でしか磨けません。

AIを活用するということは、単に効率化を図ることではなく、

あなたの仕事の本質を「作業」から「価値創造」へとシフトさせるための唯一の手段なのです。

3. AI時代の「仕事術」の定義

AI時代の“仕事のやり方”は、これまでの延長線上にはありません。

AIを「便利なツール」としてではなく、「優秀な共同作業者」として使いこなし、自分の生産性と創造性を最大化していくことが求められます。

その中心にあるのが、「プロンプト(指示文)」です。

AI時代の仕事術とは、AIに丸投げするのではなく、うまく指示して“共に働く”スキルを身につけることなのです。

3.1 プロンプトは「優秀な部下」への“指示書”である

AIを使いこなすうえで最も重要なのは、プログラミングスキルではありません。

それよりも大事なのは、AIという“優秀だけど指示待ちの部下”に対して、何を・どのように・どのレベルでやってほしいのかを明確に伝える力です。

つまり、プロンプトはAIへの「指示書」です。

AIをうまく使えない人の多くは、AIに対して「〇〇について教えて」といった曖昧な質問をしてしまっています。

これではAIは、一般的で、つまり“使えない”回答しか返してきません。

AIを本当に使いこなすには、次の3つの要素を意識するだけで劇的に精度が上がります。

【優秀な部下AIを動かすプロンプトの3要素】

- ペルソナ(役割)を指定する

例:「あなたは一流のマーケティングコンサルタントです」「あなたは厳しい校正者です」 - 目的と条件を明確にする

例:「目的は顧客の購買意欲を高めること」「文字数は500字以内、専門用語は使わないでください」 - 出力の形式を具体的に指定する

例:「結果はMarkdown形式の表で」「結論、理由、具体例の順で箇条書きにしてください」

この3つを押さえるだけで、AIは“なんとなくの答え”ではなく、あなたの期待に近い精度の高い回答を出してくれるようになります。

そして面白いのは、この「論理的で具体的な指示を出す力」は、

AIに限らず、人間のマネジメント力とも完全に重なるということです。

つまり、AI時代の仕事術とは、「人に仕事を任せる力」をAIに応用することでもあるのです。

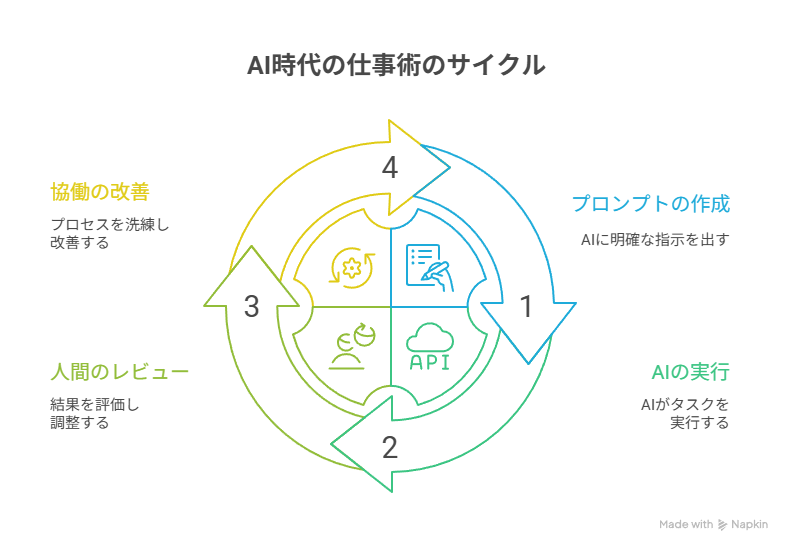

3.2 仕事術の核心:「AIへの丸投げ」から「協働」へ

AI時代の仕事術の核心は、“AIに丸投げしない”ことです。

AIにすべてを任せてしまうと、一見ラクなようで、実は思考停止を招きます。

その結果、AIが出した誤った情報(ハルシネーション)をそのまま信じ込み、最終的な責任を取れない――というリスクにつながります。

だからこそ大切なのが、「AIとの協働」という考え方です。

AIには“下書きづくり”や“情報整理”のような定型部分を任せ、

人間は“判断・検証・感情の調整”といった本質的な部分に集中する。

これが、AI時代に求められる新しい仕事の進め方です。

AIはあなたの「思考の壁打ち相手」であり、「情報収集の秘書」です。

AIの回答を鵜呑みにせず、常に「AIも間違う可能性がある」という前提で付き合う。

そのうえで、AIが出した結果を素材として磨き上げ、最終的なアウトプットの質を高める。

これこそが、AI時代に生き残るための“新しい仕事術”の定義なのです。

4. 今すぐ始めるべき最初の行動

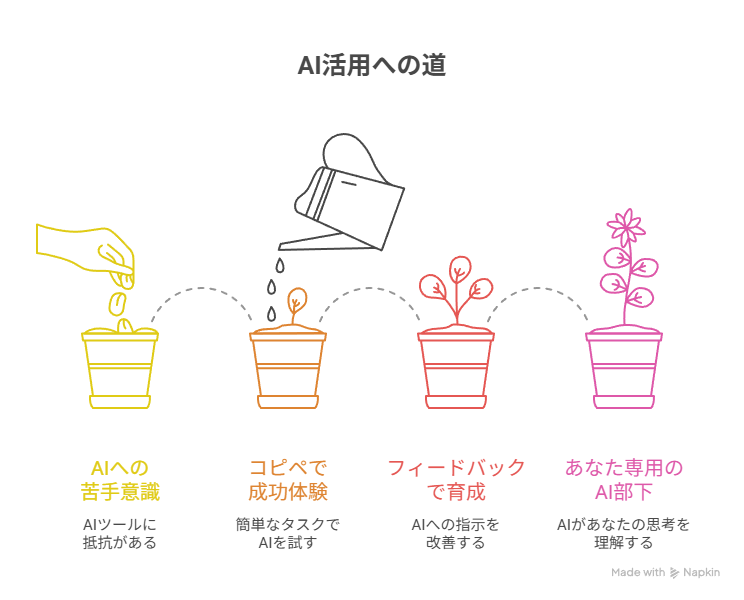

AIを使ってみたいけど、正直「なんか面倒くさそう…」と思っている人、結構多いと思います。

でも安心してください。AI活用の第一歩に、難しい知識や専門スキルはまったく必要ありません。

むしろ大切なのは、「とりあえずやってみる」こと。

そして最初に“うまくいった”という小さな成功体験を作ることです。

それがAIへの苦手意識を一気に吹き飛ばしてくれます。

4.1 最初の成功体験:「コピペ」で事務作業を時短する

AIを活用するために、専門知識は一切いりません。

ここでは、コピペするだけで結果が出るプロンプトテンプレートを紹介します。

ChatGPTやGeminiなどのAIツールに、そのまま貼り付けて試してみましょう。

【コピペで即効!事務作業時短プロンプト】

| 目的 | メールの返信 |

|---|---|

| 期待される効果 | 10分かかっていたメール作成が、1分で完了。 |

| コピペ用プロンプト | あなたは私の秘書です。 以下のメールに対し、丁寧かつ簡潔に、結論を最初に述べる形で返信文を作成してください。 本文:[ここにメール本文を貼り付け] |

| 目的 | 長文の要約 |

|---|---|

| 期待される効果 | 膨大な資料を読む時間を大幅に短縮できる。 |

| コピペ用プロンプト | 以下の会議の議事録を読み、3つの重要事項と次のアクションアイテムを箇条書きで抽出してください。 トーンはビジネスで統一してください。 本文:[ここに議事録を貼り付け] |

| 目的 | 企画書の構成案 |

|---|---|

| 期待される効果 | ゼロから企画書を作るストレスから解放される。 |

| コピペ用プロンプト | あなたは一流の企画コンサルタントです。 [商品名]の[ターゲット層]に向けた企画書のアウトラインを、危機感を煽る導入と具体的な解決策を含む5つの章立てで提案してください。 |

この「ちょっとした面倒な作業をAIに任せる」という成功体験こそが、

AIへの苦手意識を消し、次のステップへの強いモチベーションになります。

“AIを使う楽しさ”を感じた瞬間、あなたの働き方は確実に変わります。

4.2 AIを「優秀な部下」として育てる「フィードバック」の習慣

一度でもAIを使って「お、便利だな」と思えたら、次にやるべきことは、

AIへの指示の出し方を少しずつ改善していく練習です。

AIは、あなたのフィードバックを通してどんどん成長します。

“最初はちょっと違うな…”という出力も、上手にフィードバックを返すことで、自分のスタイルに合わせていけるようになります。

【AIを育てるフィードバックの具体例】

- 修正の指示

「先ほどの文章は少し硬すぎました。もう少し親しみやすく、でもビジネスらしいトーンに直してください。」 - 視点追加の指示

「提案された企画案は良いですが、競合他社が既にやっていないかという視点を加えて、もう一度練り直してください。」 - 具体性の要求

「結論は分かりました。その結論に至った根拠となるデータを3つ、箇条書きで出してください。」

この“指示とフィードバックのサイクル”を繰り返すことで、

AIは次第にあなたの思考や好み、仕事の基準を理解し、

世界に一つだけの“あなた専用の優秀な部下”に育っていきます。

AIに命令するのではなく、会話を重ねながら一緒に成長していく――

この姿勢こそが、AIを本当に活かせる人の共通点です。

5. 生存戦略としてのAI活用マインド

AI時代を生き抜くうえで、最も重要なのは「スキル」ではありません。

それよりもずっと大切なのが、“マインド(考え方)”の持ち方です。

AIに振り回される人と、AIを使いこなして飛躍する人の差は、

実は知識や経験ではなく、このマインドの差で決まります。

5.1 「AIに奪われる」ではなく「AIに任せる」

AIに対して恐怖や拒否反応を持ってしまう人は少なくありません。

「AIが自分の仕事を奪うのでは?」という不安は、とても自然な感情です。

でも実際のところ、AIが奪うのは“仕事”ではなく、「作業」です。

つまり、あなたの時間を削っていたルーチンや雑務を引き受けてくれる存在なのです。

AIに任せられる部分を思い切って委ねれば、あなたは「考える」「判断する」「創る」という、

本来の“人間にしかできない仕事”に集中できるようになります。

AIを敵ではなく、“自分の力を拡張してくれる味方”として捉える。

この発想の転換こそが、AI時代を生き抜くための第一歩です。

5.2 「完璧を求めない」勇気

AIを使いこなそうとするとき、多くの人が最初にぶつかる壁があります。

それは、「AIの答えが完璧じゃないから使えない」と思ってしまうこと。

確かに、AIの出力には誤りがあったり、少しピントがずれていたりすることもあります。

でも、AIの真の価値は“完璧な答え”を出すことではなく、

あなたの思考を広げ、スピードを何倍にも引き上げることにあります。

たとえば、企画を考えるとき。

自分一人でアイデアを出すと、どうしても同じ発想のループに陥りがちですが、

AIに相談すると「そんな角度があったか」と思える視点を次々にくれます。

AIの答えを“たたき台”として使い、そこに自分の知識と判断を重ねていく。

このプロセスこそが、AIを活かすうえで一番重要な姿勢です。

AIは間違う。

でも、それでいいんです。

人間の強みは、「AIの間違いを見抜けること」なんですから。

5.3 「学び続ける人」がAIと共に生き残る

AIの進化スピードは想像以上に早く、半年も経てば新しい技術やツールが次々に登場します。

その中で生き残る人たちは、特別な才能がある人ではありません。

彼らに共通するのは、たったひとつ――

「学び続ける習慣を持っていること」です。

AIに関する最新情報を毎日追う必要はありません。

大事なのは、少しずつでも「試して学ぶ」ことです。

- 気になったAIツールを1つ試してみる

- 新しいプロンプトを1日1つ書いてみる

- 使えそうなAI事例を職場で共有してみる

この小さな積み重ねが、気づけば大きな武器になります。

AI時代における“生存戦略”とは、

「変化を恐れず、学びながら動き続ける」ことに尽きます。

止まることこそが、最大のリスクなのです。

まとめ

ここまで読んでくださったあなたは、すでに感じていると思います。

「AIは関係ない」と思っていた時代は、もう終わりました。

この記事でお伝えしたかったのは、AIを恐れることでも、無理して追いかけることでもなく、

「今、自分の働き方をどう変えるか」というごく現実的な視点です。

AIに無関心でいることは、単なる機会損失ではありません。

それは、自分の時間や生産性、そして市場価値を、少しずつ自ら手放していく行為でもあります。

5年後も「価値のある人材」でいるためには、

AIに任せられる定型業務から一歩抜け出し、“人間にしかできない領域”へシフトしていくことが欠かせません。

共感力、創造性、判断力。

これこそが、AI時代におけるあなたの最大の武器です。

そして、その第一歩は驚くほどシンプルです。

今日から、この記事で紹介した「コピペで即効」のプロンプトテンプレートを使ってみてください。

まずはAIを「優秀な部下」として扱いながら、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。

完璧を目指す必要はありません。

60点の成果を5分で出し、残りの40点を自分の頭と感性で仕上げればいい。

それだけで、仕事のスピードも質も、驚くほど変わります。

そして何より大事なのは、AI時代のマインドセットです。

「完璧主義を捨てる」

「問いを磨く」

「失敗を恐れない」

この3つを意識するだけで、あなたの成長スピードは確実に変わります。

AIを正しく使いこなすことは、単なるスキルアップではなく、

あなたのキャリアを豊かにし、人生の可能性を広げるための、

最も確実で、そして最も“緊急性の高い”自己投資です。

未来を待つのではなく、自分でつくる。

AIを“相棒”にして、あなた自身の手で仕事の未来を切り開いていきましょう。